Wenn ich wieder und wieder grafische Versuche mit dem Text der Offenbarung des Johannes vornehme, so liegt es daran, daß dieser Text immer wieder dazu verleitet, ein neues Wechselspiel von Form und Inhalt zu wagen. In meinen Augen ist es ein Mangel, wenn die schrecklichen Ereignisse in einer Schrift zu lesen sind, die in ihrer neutralen Schönheit sich auch für alles andere eignet. Die Divergenz zwischen Form und Inhalt stört mich dabei. Versuche, den Mangel an spezifischer Eignung allein durch angemessene Ordnungsweisen kompensieren zu wollen, haben mich einsehen lassen, dass die bestehenden Ausprägungen unserer lateinischen Schrift als Satzschrift einer Ästhetik verpflichtet sind, die nur auf sich selbst bezogen ist.

Mein grundsätzliches Interesse, auf unterschiedliche Weise ein

Wechselverhältnis von Text und Inhalt der Apokalypse des Johannes

herzustellen, hat nichts mit modischer Endzeitstimmung zu tun. Je mehr

ich mich auf bislang unbekannte Möglichkeiten der Variation unserer

Schrift einlasse, um so mehr sehe ich die Tatsache bestätigt, dass

Schrift als Form auch über sich hinaus weist. Dem text der

Offenbarung des Johannes kommt das sehr entgegen.

Mein grundsätzliches Interesse, auf unterschiedliche Weise ein

Wechselverhältnis von Text und Inhalt der Apokalypse des Johannes

herzustellen, hat nichts mit modischer Endzeitstimmung zu tun. Je mehr

ich mich auf bislang unbekannte Möglichkeiten der Variation unserer

Schrift einlasse, um so mehr sehe ich die Tatsache bestätigt, dass

Schrift als Form auch über sich hinaus weist. Dem text der

Offenbarung des Johannes kommt das sehr entgegen.

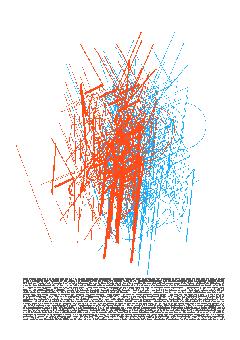

Wenn Bilder, wie meisterhaft auch immer sie sein mögen, hinter den Schilderungen der Apokalypse zurückbleiben, dann ist zu versuchen, wie es ist, wenn der Text selbst Bild wird. Damit wird der Möglichkeit wie auch dem Zwang ausgewichen, Illustrationen zu liefern. Assoziationen, die Erinnerungen an Abbildungen aufkommen lassen, sind Täuschungen. Es geht nicht um Abbildungen. Der Text selbst wechselt zwar - transkribiert - ins Bildhafte, führt jedoch niemals zu Abbildungen. Die Schrift visualiert dabei nur sich selbst und gerät unter Bedingungen, die der Lesbarkeit nicht mehr verpflichtet sind.

Es liegt in der Eigenart der lateinischen Grossbuchstaben, dass sie sich für solche Umwandlungen geradezu anbieten. Nicht nur in den Anreicherungen mit rechnertypischen grafischen Elementen entsteht ein besonderer Reiz, auch jenseits der Lesbarkeit kommt es zu verblüffenden Ergebnissen. Strukturen aus sehr unterschiedlichen computerspezifischen Linienführungen erinnern zwar an Zeichnungen per Hand, sind aber starr und leben auf völlig andere Art und Weise.

Bei den meisten Versuchen geht es um ein Gegenüber von Schrift als Text und Schrift als sprachfreies Formenspiel. Jenseits der Sprache kann alles anders sein. Der Vorgang des Lesens ist nicht mehr an den Lauf der Zeilen und deren Folge der Worte gebunden. Vom Lesezwang befreit, kann das Auge dahin und dorthin schweifen, kann vor und zurück, auf und ab den Streuungen und Ballungen der Linien nachgehen, kann sie betrachten und kann zu Betrachtungen anregen. Die Irreversibilität des eindimensionalen Lesegangs, wie ihn die Funktion der Sprache fordert, ist aufgehoben. Auch die Bindungen der Rezeption an die Begrifflichkeit der Sprache entfallen. Die Transkriptionen können Fokusierungen sein, wo ``lesen'' auf das lateinische ``legere'' (sammeln) zurückgreift.

Indem die freigesetzten Schriftzeichen zu etwas Neuem werden und dabei dennoch den Text als Grundlage brauchen, werden die Gedanken des Rezipienten gemäß dessen Bereitschaft und Fähigkeit herausgefordert, auf die ungewöhnlichen Linienspiele zu reagieren. Selbst eine Ablehnung ist nachvollziehbar. Wer nämlich Schrift lediglich als das billigt, was er von ihr in der Grundschule als Kulturtechnik erglernt hat, der kann mit den Transkriptionen wenig anfangen. Diese sind nicht nur im Sinne linguistischer Funktionalität ungeheuerlich, sondern auch deshalb, weil sie nichts weiter sind als der Text auf eine andere Weise. Der Text geht - unlesbar und damit ausschliesslich grafisch - auf sich selbst ein und ist in den verschiedenen Transkriptionen somit selbst Gegenstand der jeweiligen Visualisierung.

Der Leser als Betrachtender und Meditierender wird auf sich selbst verwiesen. Seine Breitschaft, zu reflektieren, ist gefordert.

ALBAN GRIMM, 1999